理髮店裡那股暖暖的香氣,令我流連忘返,也常使我蒙上濃濃睡意。有時另有軍人或鄰居的長輩到來,也就禮讓他們先剪。他似乎會意,但也不明說,只微笑著讓我在椅上沈沈睡去,繼續演出他私密的技藝。當他用肥皂泡沫塗抹在男人的臉上,再用剃刀輕輕刮除時,我總是看得目瞪口呆,無法相信人們為何可以如此無視刎頸之險,將自己完全託付給理髮師處理自己的阿基里斯致命弱點。我雖不怕剪刀或剃頭刀,但是極為怕癢,尤其當剪完頭髮用溫水洗清,要我低頭以便刮除頸後的細毛時,真是奇癢難耐。每回要刮之前我就咯咯笑個不停,理髮師此時反而不苟言笑,鎮定地完成了他在我頭上留下雕塑般的作品。

有一回小島演習,連續三天學校停課,機關停班,除了學生,所有家庭成員都被徵調當民防隊員。我與弟弟不想和鄰居擠在覷黑的防空洞無所事事,便樂得躲在家裡閒著。在家裡不准點燈,只能偷看默片般的無聲電視,或利用窗戶縫隙透進來的自然光看紀慶堂的武俠漫畫「玉扇書生」。由於無法生火造飯,三餐只能吃野戰口糧、可口奶滋、乖乖配鐵罐裝的津津蘆筍汁果腹。因為過兩天要檢查頭髮,晚上當日演習結束便去了理髮店,只見他們家正圍著餐桌用餐。理髮師見了我要我明天再來,雖然我提醒他明天仍要演習,他依然說沒關係,要我來就是了,說完就打發我回家。

隔天接近中午我在門縫裡覷了半晌,見街道上沒有演習的部隊蹤影,便溜出家門,繞過堆疊在村口的層層沙包與機槍,再沿街快步潛行。進了理髮店裡,只見漆黑一片,只好坐在窗旁等著,再就著窗口窺探街上的場景。一回兒,三個戴著鋼盔插滿樹葉,身穿草綠軍服,雙手握著M16步槍,滿臉汗水的軍人沿街潛行。他們來到窗口,敲著窗門問我有沒有飲料可賣。我搖搖頭,說這裡是理髮店,沒賣飲料,他們便悻悻然而去。不一會兒,兩個滿臉塗黑頭戴鑲紅星軍帽,穿草黃卡其服的民兵跑來,直接進到店裡,放下肩上步槍就坐在理髮椅上瞇起眼睛休息,嘴裡還抱怨村公所的指導員嚴苛偽善窮兇惡極。我仔細一瞧那不是隔壁澡堂伊國和特產店伊弟他爸爸嗎,怎麼變成了共軍了?這時不遠處的公路上傳來陣陣裝甲車行進與保護路面的車輪護墊拖行的聲響,刺破了晌午的寂靜。不一回兒,理髮師真的出現在窗口並推門入內,他頭上戴的是青天白日麾的草綠色軍帽。於是,一個國軍、三個共軍與一位小學五年級的學生便在秋桂樓街上的理髮店裡共處了一個夏天的晌午。那時,電視裡的午間新聞正播報著美國詹森總統呼籲召開「關於越南問題的巴黎會議」,美國、北越、南越、越南南方共和國臨時革命政府四方共同在巴黎討論關於在越南結束戰爭並恢復和平的協定。

那一天,街尾伊武媽媽養的放山雞帶著五隻小雛雞也在闃靜的街道上漫步,而一旁的大公雞卻在白日不識時務地喔喔叫了起來。公路旁則躺臥著一隻小花貓,應是昨晚被查哨的吉普車輾斃,而棄置路旁。平日逗弄著牠的隔壁男孩伊福想必傷心欲絕,酷寒的冬日夜裡,小花貓總是坐臥他的床尾取暖,有時實在太冷,便鑽進被窩貼著他的小腿邊睡去。

中學時住學校宿舍,為了節省同學們的時間,也為了管理我們這些青春期的叛逆青少年,訓導老師就請理髮師到學校幫同學們剪髮。晚自習時就輪流去閒置的教室,理髮師將我們綁上圍兜就地剪了起來。那時理髮師一如提姆波頓極富童趣的電影「剪刀手愛德華」裡的快刀手,在每一位同學頭上揮舞一陣髮剪,作品便告完成,有驢子、北極熊、大象、貓熊與老鷹等造型。那時的標準是,嚴格的訓導老師用手掌攤開再在男同學頭上握拳一抓,抓得到頭髮的學生就不合格,要重剪,這樣的標準現在想來真是匪夷所思。

那一年冬天,校長召集了全校師生,告知了我們已經知道的中美斷交的消息,平日嚴格的訓導老師便帶領著我們發動戒嚴期間小島有史以來第一次的示威遊行,雖然示威的對象是遠在天邊的美國政府。我們沿途呼喊著口號,抗議美國政府並提振軍民信心,途經秋桂樓街道時,理髮師圍著圍兜站立門口看著我們,微微蹙著眉頭。兩年後,秋桂樓的一場大火燒去了理髮師的所有家當,一如其他街坊鄰居。他搬進了街尾那棟青石漁寮樓房旁的一棟小屋子暫居,但理髮店三個楷體字仍倔強地掛在門楣上,一如他雙眼不經意洩露的心情。

之後,他的身體迅速衰老,近年已經無法起身行走,只能以輪椅代步。子女為了照料他,便請了一個印尼來的年輕看護Siti,濃眉大眼而皮膚黝黑,骨碌著一雙黑眼睛,對什麼都好奇。有一回Siti推著輪椅陪他到醫院門診時,他跟醫生埋怨說Siti每天吃完晚餐收拾好碗筷就找理由往外跑,每每半夜才回家。那時,他的神情彷彿在抱怨一個未善盡孝道的子女。有次隨兒子與隔壁伊雄去海邊三三據點釣魚,好不容易一條鱸魚上鉤,正要往岸邊拉時,鱸魚竟然脫鉤了。Siti情急之下,就往海裡跳去,硬是把三尺長一尺寬的鱸魚抱上岸來,這舉動直把站在礁石上的兒子和伊雄看得目瞪口呆,許久不得回神。他一邊說著也不禁笑了起來。

護理師幫他驗完手指血糖值,就陪著去做心電圖檢查,輪椅上的他已滿頭白髮,不復當年鬢髮整潔的模樣。看著他遠去的背影,我想起適才忘了問他,那年暑氣蒸騰的夏日午後,他是如何離開民防編隊,沿街曲行回店裡,為了向一個小男孩實踐他前日答應的允諾。

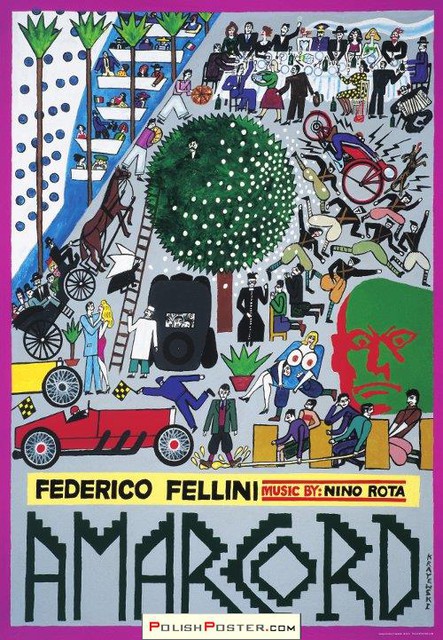

(圖:Federico Fellini電影作品Amarcord,1973)

文章出處:

http://mypaper.pchome.com.tw/tse0125/post/1324752990

(本文經作者同意後轉載)